絶望しきって死ぬために

トーク情報- 死ぬために生きる

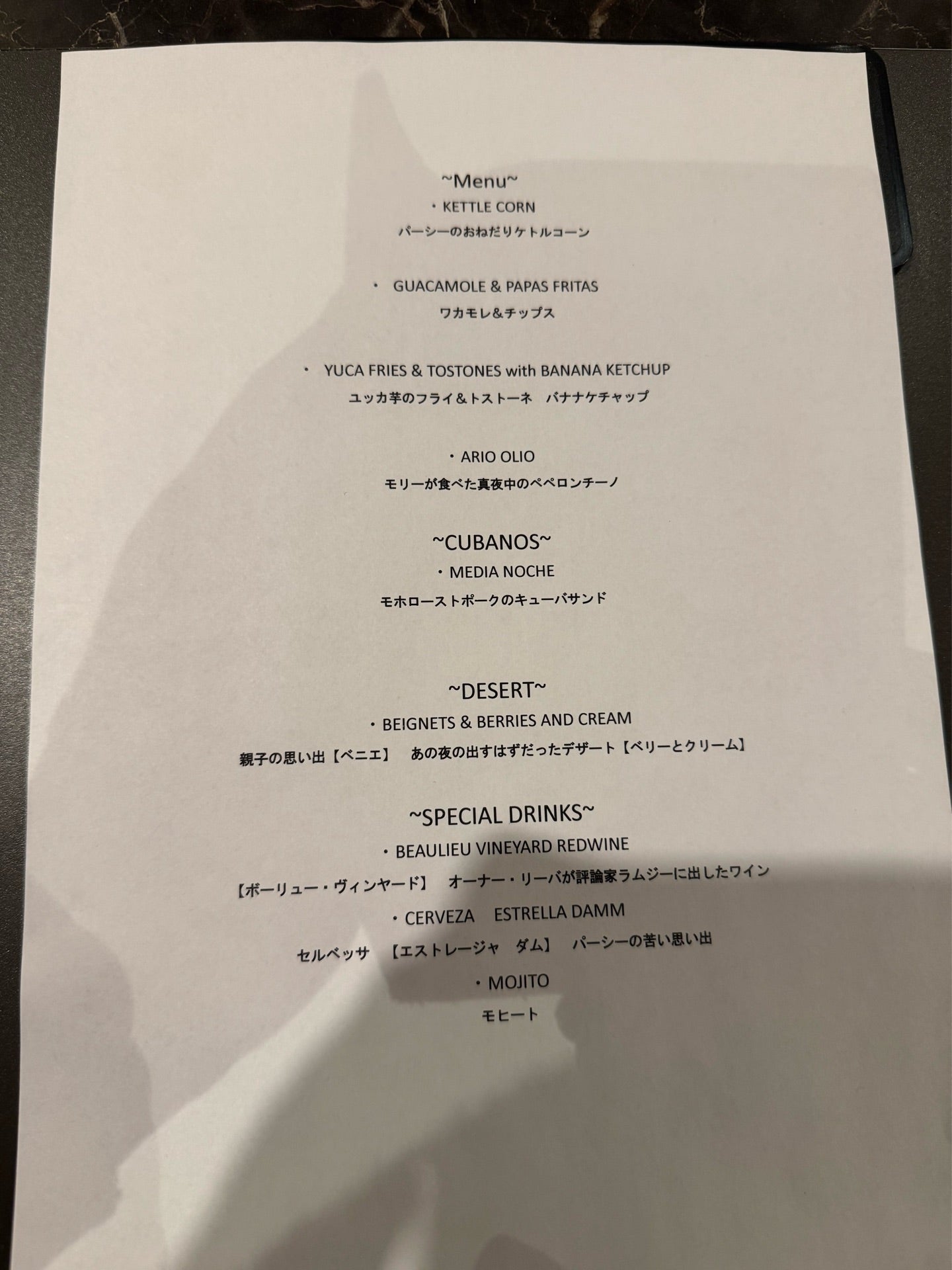

死ぬために生きる 見城さんが渋谷[七代目松五郎]にて飲まれたお酒

【ボーリュー・ヴィンヤード】オーナー・リーバが評論家ラムジーに出したワイン

【エストレージャダム】 パーシーの苦い思い出

モヒート

(メニューの表記のまま)

ボーリュー・ヴィンヤードは、1900年にボルドー出身のジョージ・デ・ラトゥールによって創設されたワイナリーで、禁酒法時代もミサ用のワインの製造が認められていた、数少ない、歴史あるワイナリーです。

カリフォルニア、ナパ・ヴァレーのアイコン的なワイナリーとしても知られており、特にカベルネ・ソーヴィニヨンのワイン造りは世界的に評価されています。

ボーリュー・ヴィンヤードのワインは、ダスティ・ホフマン演じるオーナーのリーバが、その場凌ぎで料理評論家のラムジーにサーブしようとしたワインだったと記憶しています。

渋谷[七代目松五郎]さんのメニューの表記1つ1つがおしゃれ且つ鮮明で、料理を味わいたく、そして映画[ザ・シェフ]をすぐにでも観たくなりました。

キューバサンドはもちろんのこと、前妻や子ども、同僚や友人、現代社会におけるSNSなど、様々なことを通してリズミカルにコミカルに、でもしっかりと男として人としての生き方を考えさせられる素晴らしい映画。

今晩絶対に観る!

遅くなり申し訳ございません。 - 死ぬために生きる

死ぬために生きる 見城さんが西麻布星条旗通り[サロン・ド・グー]にて飲まれたワイン

ブラン・ガニャール バタール・モンラッシェ 2022

ブラン・ガニャールは、1980年にジャン・マルク・ブラン氏と妻のクロディーヌ氏によって創設された名門ドメーヌ。

クロディーヌ氏は、ブルゴーニュの名門ガニャール一族の本筋で、当初は祖父と両親から相続した畑でワイン造りをしていましたが、その後にシャサーニュ・モンラッシェでのワイン造りを開始し、2001年にはピュリニー・モンラッシェでのワイン造りも開始。

見城さんが飲まれたバタール・モンラッシェの他にも、ル・モンラッシェ、クリオ・バタール・モンラッシェの"偉大な畑"を所有し、プルミエ・クリュも複数所有しています。

遅くなり申し訳ございません。 - 死ぬために生きる

死ぬために生きる ↑見城さん、こちらこそいつも有難うございます。

いつも本当に勉強になります。

見城さんが大切にされている酸の背骨やミネラルが、若い年代なのにも関わらず樽感に押されてしまうのはなぜなのか…。

ブラン・ガニャールの特徴として、樹齢の高さ、収量の低さ、新樽比率の高さなどがあるようなので、この辺りも影響しているのかも知れません。

村、畑、土壌、気候、葡萄、樽、熟成期間…上げだすとキリがありませんが、一つ一つの掛け合わせで奇跡のワインが仕上がる事実。

その先の運搬や保管などによっても、味や香りが大きく左右される、一期一会にも程がある、ワインの尊さを考え直す機会になりました。

見城さん、リトークとご投稿いただき有難うございます。 - 死ぬために生きる

死ぬために生きる ![投稿画像]()

年末は小学生年代のサッカー大会の運営と、ある高校のサッカー部のサポートに時間を費やした。

小学生も高校生も、真っ直ぐな想いで真っ直ぐな目で、淡くて切ない青春を生きていた。

僕もこの時間を生きていた。

あの頃を思い出すと、最高に幸せな淡い時間が僕の中で輝き出す。

しかしそんな輝きを消すように、後悔や憂鬱、恥ずかしさ、切なさが僕の心を覆う。

あの頃に中途半端な努力しかしてこなかったから、僕は今中途半端なサッカー選手なのだ。

家族はもちろん、関わってきてくれた全ての人に申し訳ない。

僕はそんな人たちや、何より自分への義理を果たすためにサッカー選手として復帰した。

もちろんそこまで長く生きられる保証もない。

そして自分にはそんな勇気はないと知りつつも、長く生きようとは思っていない。

もし幸運にも10年後、20年後、、、50年後に命があれば、その時々で幼少期を思い、淡く切ない感情になるだろう。

きっと30歳の今のことを思い出しても、その時々で淡く切ない感情になる。

あの頃の時間は戻ってこないし、今も戻ってこない。

今が1番若く、今圧倒的努力しなかったことは将来圧倒的後悔となって僕を襲うだろう。

そうなった僕は、命はありながら生きていない状態になっているはずだ。

時間と死は平等だ。

死ぬために生きろ。絶望しきって死ぬために、今を熱狂して生きろ。

死が怖い自分だからこそ、熱狂しなければいけない。

思いっきりの敗者の凱旋。

本当に見城さんに命を救っていただいた。

完全なる自己救済となるこの駄文。

どれだけ綺麗なことを口にしようと、一日一日を生ききり、死にきるしかない。

「日本代表になる」

「プロになる」

「全国選手権に出てみたい」

僕に目標を伝えてくれた小学生と高校生の真っ直ぐな目は、僕の情けなさや後悔をどこまで見通していただろうか。